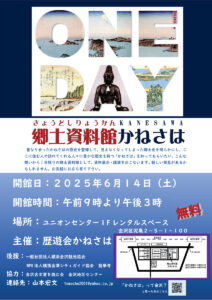

▶「六浦西地区まち歩き」の報告

■ 日時:2025年6月6日13時30分~16時30分

■ コース:川町内会館 → 千光寺跡 → 都市計画道路「横浜逗子線」 → 光傳寺 → 川の中通り → 北辰神社 → 諏訪神社 → グレースタウン → 六浦駅

■ 参加者数:35名

■ 主催:六浦西地区社会福祉協議会

恒例の「六浦西地区まち歩き」に参加しましたのでご報告します。写真の説明は、当日配布された資料を参考にさせていただきました。短い距離でしたが、川地区の地形の変遷や歴史がよく分かる内容の濃いまち歩きでした。

出発に先立って13時30分から、川町内会館で相川会長より、本日のまち歩きのご説明がありました。

川町内会館の前の千光寺跡を見学しました。今は、駐車場になっていますが、侍従川の照手姫伝説の舞台になった千光寺がありました。千光寺は、今は東朝比奈に移っていますが、照手姫を救った身代わり観音や六浦湊についた宋の船に乗っていて命を落とした猫を弔った猫塚が残っています。(今回は、ここには行っていません)

環状4号線を渡って、都市計画道路「横浜逗子線」 の工事現場へ行き工事の進捗状況を視察しました。釜利谷までトンネルができる大工事ですが、逗子につながるまでには、だいぶ時間がかかりそうですね。

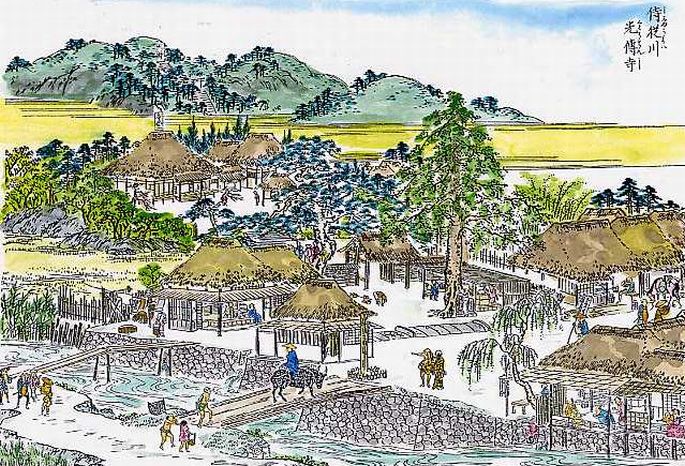

環状4号線沿いを歩いて光傳寺に向かいました。境内には、樹齢五百年を超えるビャクシン(柏槇)の木がありました。横浜市の名木になっているそうです。昔の本堂の屋根に乗っていた大きな鬼瓦も置いてありました。光傳寺は、1834(天保)5年に編纂された江戸名所図会にも描かれています。

ご住職のご厚意で本堂を見学させていただきました。県の重要文化財の地蔵菩薩や室町時代の阿弥陀如来像を拝観させていただきました。光傳寺には、長野六右衛門と阿弥陀如来の首の伝説が伝わっています。

その後に、裏山の石段を登って六浦の最高峰の高台に祀られている並木天満宮にお参りして眺望を楽しみました。この場所は、川町内や大道が一望できるだけでなく、昔は、金沢八景と富士山を望むことができる見晴らし台としても賑わったそうです。(冊子に掲載されていた光傳寺裏山眺望台からの八景勝景図を参照)

光傳寺を出て、環状4号線を戻って、川の中通りを通って北辰神社に向かいました。川の中通りが六浦のメインストリートだったそうです。六浦湊が近く、江戸の豪商と材木のやり取りで栄えていて賑やかな場所だったそうです。橋本屋、清水屋、いせや、柳屋という四軒の旅館があり、たびや、つけぎ屋、ウナギ屋、湯屋(銭湯)など、旅人をもてなす商店があったそうです。また、侍従川の近くには、六浦小学校の前身の三分小学校がありました。関東大震災で校舎が倒壊したため、現在の場所に移りました。

中通りを過ぎて侍従橋を渡ります。侍従橋の辺りが、照手姫伝説の油堤(あぶらつづみ)があった場所です。油堤や千光寺跡は、照手姫伝説の重要な舞台ですので、説明版を設置してほしいな、と思います。

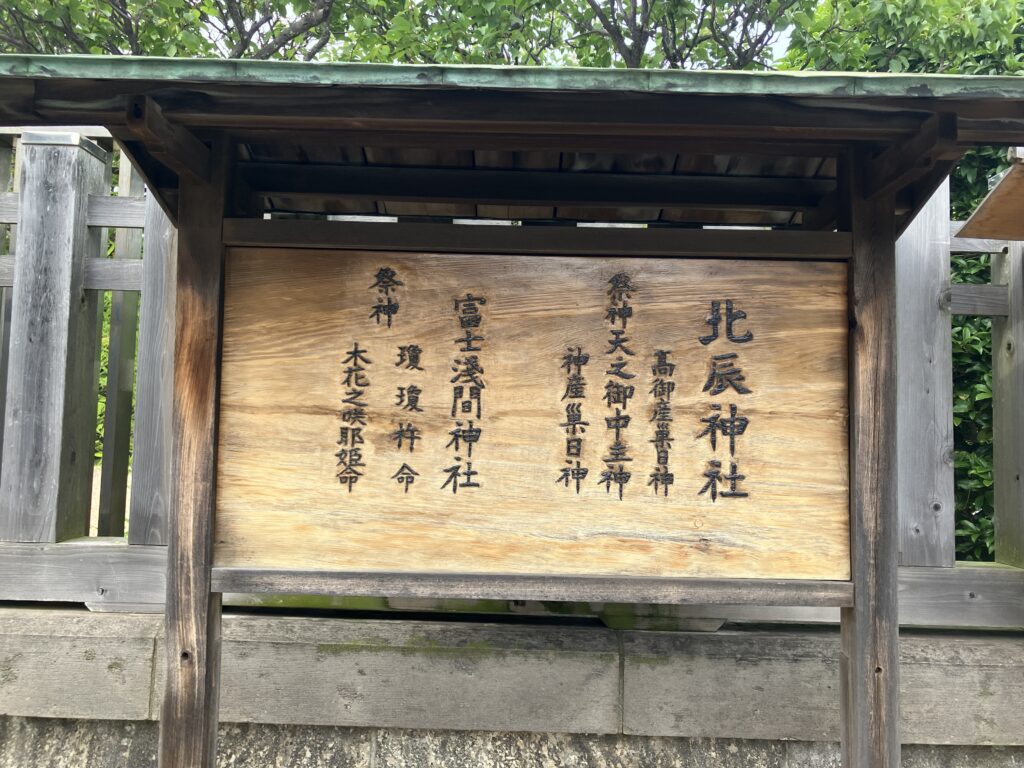

その先に北辰神社の北門があり、そこから特別に境内に入らせていただきました。北辰神社の北辰とは、北極星を指し、天の中央を司る星の神とされているそうです。また、東朝比奈の六浦大道公園の近くにあった、こんもりした小山の「お富士山」(富士塚)の御霊を分祀(ぶんし)しているそうです。巨大な鳥居をくぐり、鯉が泳ぐ池や枯山水の石庭を備えた素晴らしい回遊式庭園を見せていただきました。南門の近くには中曽根康弘元首相揮毫の「北辰神社」の碑がありました。

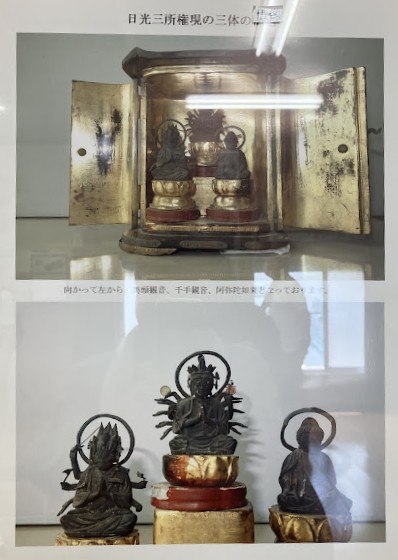

その後、六浦地区センターでトイレ休憩をとったあとに、横浜市南六浦保育園の近くの高台にある川町内の鎮守の神社である諏訪神社に向かいました。この神社には、明治時代に合祀された日光社の日光三所権現の仏像が安置されていたそうです。川町内会館にあった昭和初期の風景の絵と現在の風景を比較してみました。遠くに野島が見えるところは同じですが、田んぼには、びっしりと建物が建っており時代の移り変わりを感じました。

諏訪神社の石段を下りて、昔は広大な緑の大地だったグレースタウンを見学しました。造成する前は、鎌倉武士のお墓と言われている「やぐら」があったそうです。ここで六浦方面と東朝比奈方面に分かれて散会となりました。短い距離でしたが、内容の濃い「まち歩き」でした。みなさん、お疲れさまでした。