▶「鐘がつなぐ、戦争と平和の記憶」~300キロを越えて“里帰り”した一つの鐘の物語~

太平洋戦争も末期に差しかかったころ、日本国内では大砲や戦艦を造るため、ありとあらゆる金属が必要とされていました。そのため、政府はお寺のつり鐘や、日本刀などの貴重な品を「供出」という形で国に接収していきました。

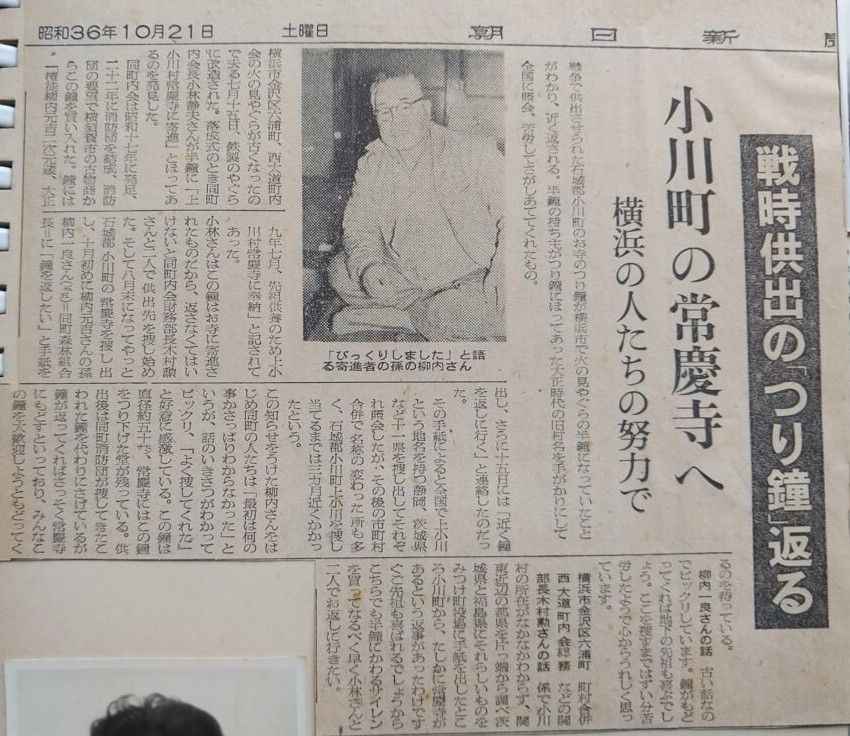

福島県石城郡小川町(現・いわき市)にある常慶寺の鐘も、「お国のため」に送り出された鐘のひとつでした。鐘が奉納されたのは大正九年。信徒の柳内元蔵さんが、先祖の供養のために心を込めてお寺に寄進したものでした。しかし、昭和十八年、町内の金属類とともに鐘も供出されてしまったのです。

戦後、時が流れ、ある日――。

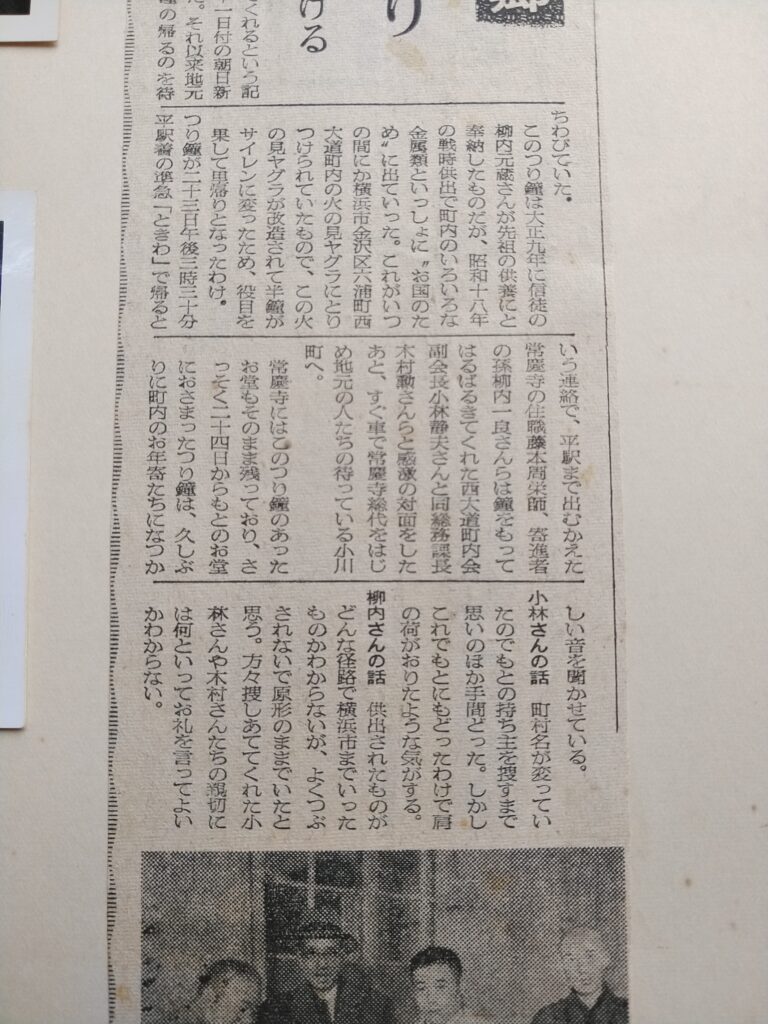

あの鐘が、横浜市金沢区・西大道の火の見やぐらに、防災用の半鐘として取り付けられていたことが判明します。この鐘は、昭和二十二年に横須賀の古物商から購入されたもので、以来、地域を見守る防災の象徴として活躍してきました。

しかし、やがて火の見やぐらが改修されることになり、鐘はサイレンへとその役目を譲り渡し、静かにその生涯を終えたのです。

しかし、ここで新たな物語が動き出します。

当時、西大道町内会で活動していた小林静夫さんが、鐘の表面に刻まれた文字にふと目を留めました。

[檀徒 柳井元吉二次元蔵 大正九年七月 上小川村常慶寺に奉納]

「これは、お寺に奉納された大切な鐘だ。きちんとお返ししなければ・・・」

そう考えた小林さんは、町内会の木村勲さんとともに、全国の“小川村”をあたってお寺の住所を探し始めました。インターネットもない時代のこと。手紙や電話での問い合わせを地道に続け、ようやく福島県の小川町・常慶寺の住所を突き止めたのは、三か月近く経った頃だったといいます。

そして、ついに、鐘は常慶寺に“里帰り”を果たすのです。鐘は静かに帰ってきましたが、その背景には、当時の人たちの暖かい交流がありました。

◆ ◆ ◆

この心温まるお話のきっかけは、ある日、町内のHPの問い合わせ欄に届いた一通のメールから始まりました。

「鐘のことで常慶寺にお参りした小林静夫さんのご子息についてご存じでしょうか?」

送り主は、なんと鐘を奉納した柳内元蔵さんの玄孫(やしゃご)の柳内元樹さんでした。

さらに話は続きます。ホームページにこの鐘の記事を掲載しましたら読まれた方から、新たな連絡が入りました。

「実は、常慶寺にお参りしたのは私です。鐘をお戻しした小林静夫は、私の父です。写真に写っている子どもは私です。」

そう教えてくださったのは、小林晴夫さん。なんと、私の大道中学時代からの友人だったのです。

64年の時を越え、300キロ以上離れた横浜・大道と福島・小川町。かつてこの二つの地を結んだのは、一つの鐘と、人と人との想いでした。そして、令和の時代に再びつながったご縁。偶然というには、あまりに温かく、深いものを感じずにはいられません。

戦争という激動の時代の中で交錯した記憶。

その中にあって、鐘はただ音を鳴らすだけでなく、人々の心と記憶をつなぐ静かな証人だったのかもしれません。

柳内元樹さんには、当時の貴重な新聞記事や写真もご提供いただきました。心より感謝申し上げます。(廣瀬 隆夫)

▶常慶寺(福島県いわき市小川町上小川)

https://kankou-iwaki.or.jp/spot/10156

世の中には何とも不思議なことがあるものですが、この鐘🔔は、柳内様をはじめ多くの皆様の善意の結晶とも言えるのではないかと思います。戦争がなければ、鐘が寺から出ることはなかったと言えますが、困難な時代でも人の良心はあるものだと嬉しくなりました!

この鐘の音を、3回聞きました。西大道で火災の時、お寺に鐘が里帰りした時、不思議なもので当時6歳だった私の記憶に、常磐線での乗り物酔い、お世話になった柳井さん、囲炉裏、蔵そして里帰りした時に鳴らした鐘の音が、私の記憶の中に断片的に残っており懐かしく思っていました。いつか再訪したいと思っていたのが今回やっと実現し、常慶寺を訪ね鐘を鳴らした時、鮮やかに鐘の音が、昔聞いたのと同じ音と確信でき嬉しくなりました。これが3回目です。

父が鐘に刻まれていた「檀徒柳井元吉二次元蔵、大正九年七月、上小川村常慶寺に奉納」の文字を見つけお寺に寄進されたものだから、返したいと木村さんと二人で全国の小川町に問い合わせ三か月近くかかり見つけたそうです。やさしさの現れではないでしょうか。

64年ぶりに訪ね、住職と話し世代は変わりましたが不思議な縁を感じました。