▶金沢八景に住んでいた兼好法師

★金沢文庫で開催された徒然草企画展の感想

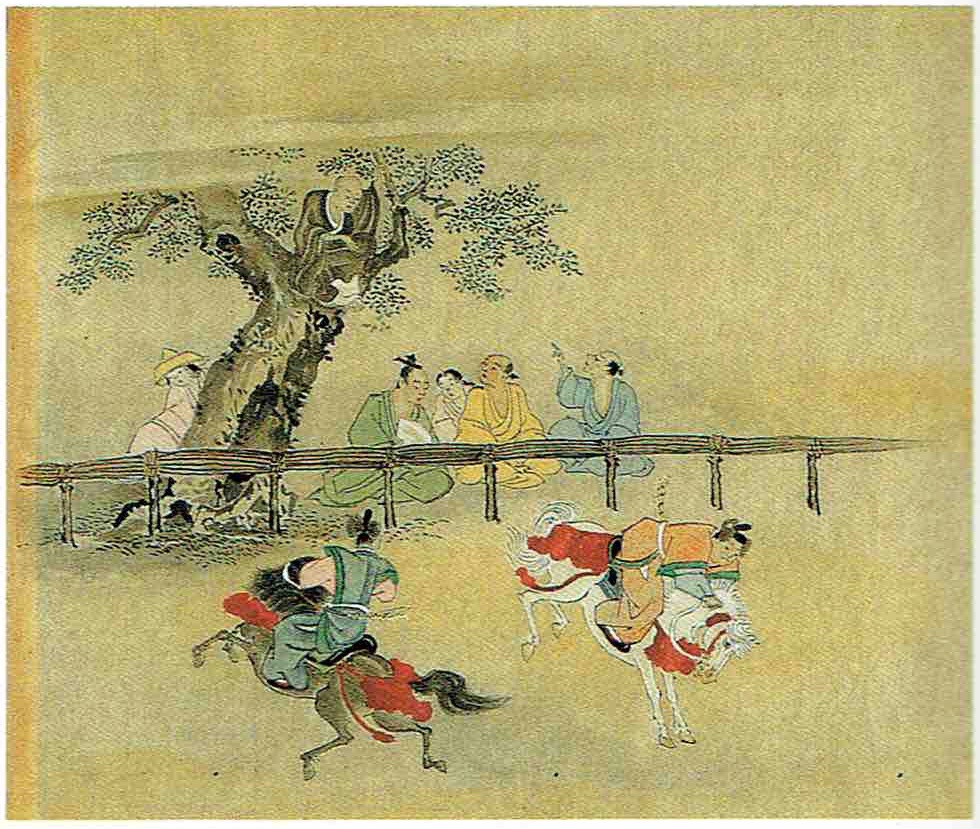

私が徒然草と最初に出会ったのは、高校の古文の授業でした。最初に読んだのは、第四十一段の「加茂の競べ馬」だったと思います。

木に登って居眠りしながら落ちそうになって見物しているお坊さんをバカにする人を注意するという話だったと思います。まったくチンプンカンプンでした。

人はいつ死ぬかもしれないのだから、ここで平気な顔して見物している、あなたたちも、あの今にも木から落ちそうになっているお坊さんと同じなんだよ、と人生の無常を諭す話だったんですね。こんなこと、十五、六の高校生に分かるはずがありません。

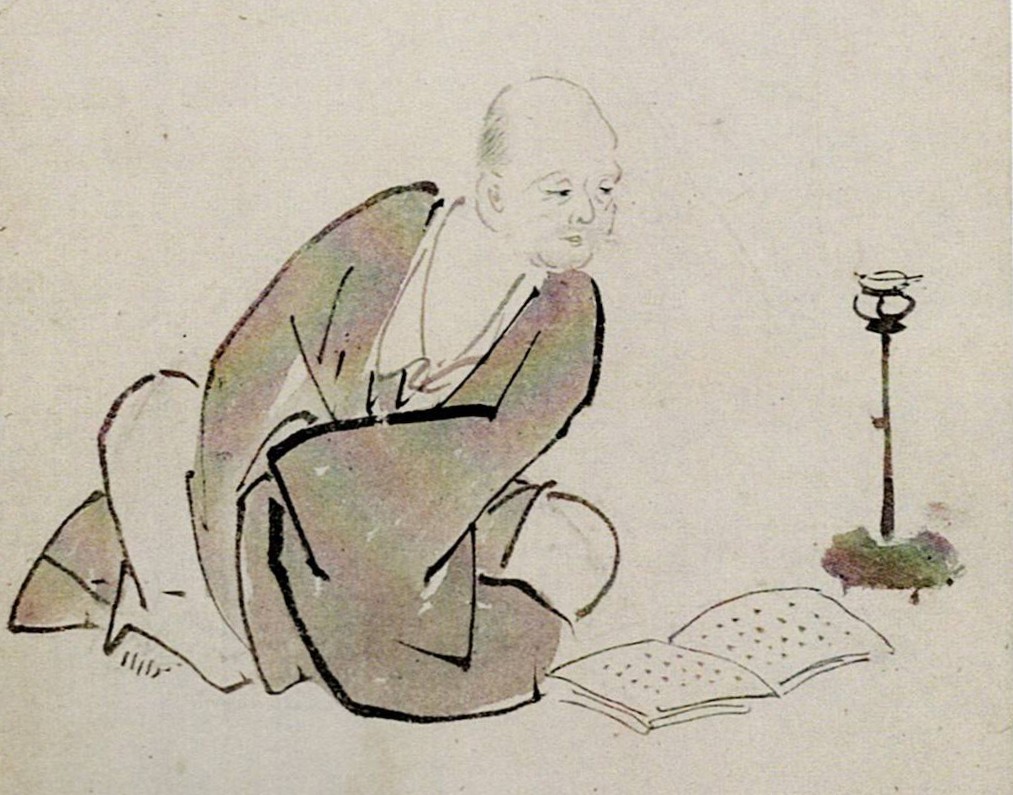

兼好法師は、かつては吉田兼好と呼ばれ、京都の有名な吉田神社の神官を世襲する家に生まれたということが定説でしたが、後に、その史実は捏造ではないかという論文が発表され今では、卜部兼好または兼好法師と呼ばれています。若い頃は宮仕えをしていたのですが、煩雑な人間関係に嫌気がさして三十歳くらいで出家したと言われています。

この兼好が、横須賀にも近い金沢八景の近くに住んでいたということは、前から聞いていたのですが眉唾ものだと思っていました。しかし、色々と調べてみると、どうやら本当らしいのです。

【状況証拠1】 徒然草 第三十四段 金沢の海でほら貝を拾った話

甲香(かひこう)は、ほら貝のやうなるが、小さくて、口のほどの細長にさし出でたる貝の蓋なり。武蔵国金沢(かねさわ)といふ浦にありしを、所の者は、「へなだりと申し侍る」とぞ言ひし。

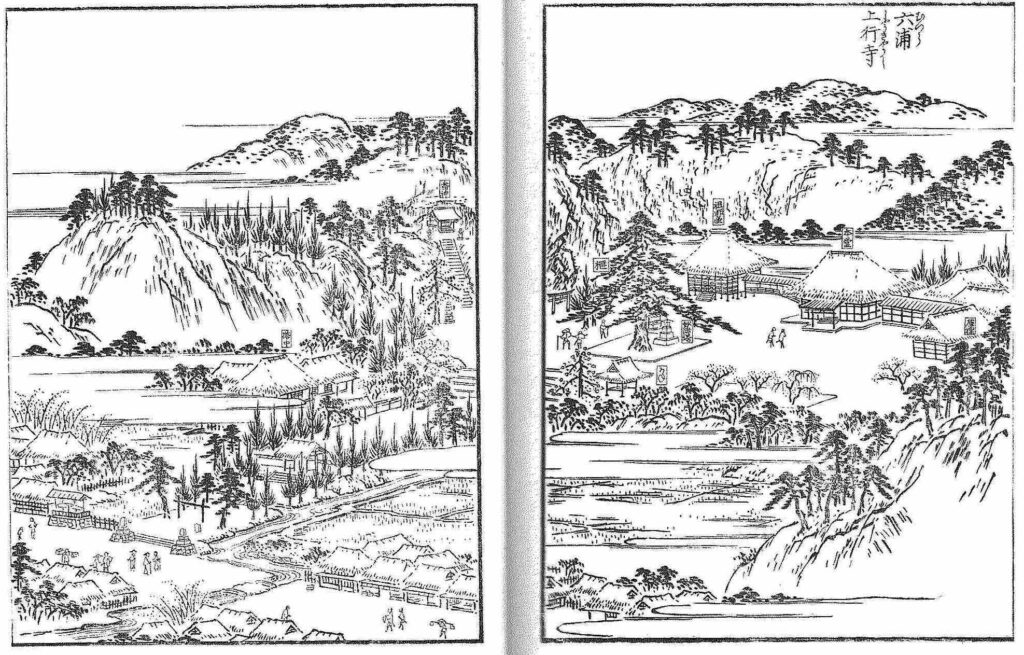

「武蔵国金沢(かねさわ)といふ浦」というのは、たぶん、今の横浜市金沢区六浦のあたりだと思います。そこに法螺貝に似た貝の蓋が転がっていて、地元の人は、「へなだり」と言うんだよ、という話です。甲香は、貝香とも書き、あぶると強烈な臭いがするそうです。

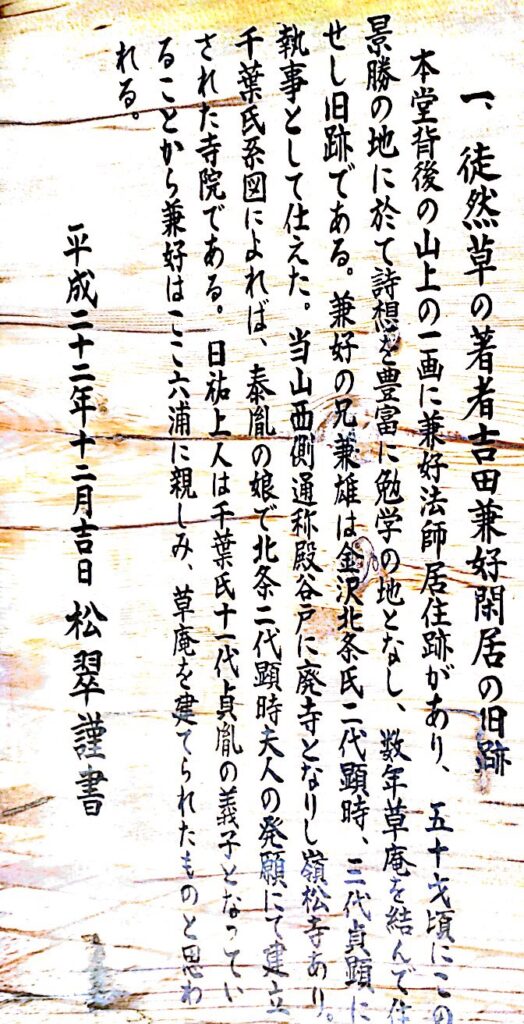

上行寺の説明によりますと、兼好の旧居跡が上行寺の裏山の一画にあったと伝えられています。今は埋め立てられていますが、上行寺の目の前には六浦の海岸が迫っていました。ここで兼好が法螺貝に似た貝の蓋を見つけた可能性は大です。

【状況証拠2】 兄の兼雄も金沢にいた

兼好は三人兄弟ですが、兄の兼雄は北条顕時、北条貞顕の執事として長い間、北条家に仕えており、北条顕時の夫人(千葉泰胤の娘)の発願で建立された嶺松寺が上行寺の近くの殿谷戸にありました。兄を頼って金沢に来て上行寺の近くに住んだということは十分に考えられます。

【状況証拠3】 徒然草 第百十九段 鎌倉の年寄から聞いた鰹の話

鎌倉の海に、鰹と言ふ魚は、かの境ひには、さうなきものにて、この比もてなすものなり。それも、鎌倉の年寄の申し侍りしは、「この魚、己れら若かりし世までは、はかばかしき人の前へ出づる事侍らざりき。頭は、下部も食はず、切りて捨て侍りしものなり」と申しき。

かやうの物も、世の末になれば、上ざままでも入りたつわざにこそ侍れ。

兼好が住んでいた上行寺から鎌倉までは、朝比奈を越えて歩けば1時間チョットです。兼好が鎌倉に行って、年寄りからこの鰹の話を聞いていたとしても不思議ではありません。育ちの良い兼好らしく、鰹なんて下品な魚を食うようになったらおしまいだ、みたいな贅沢なことを言ってますね。

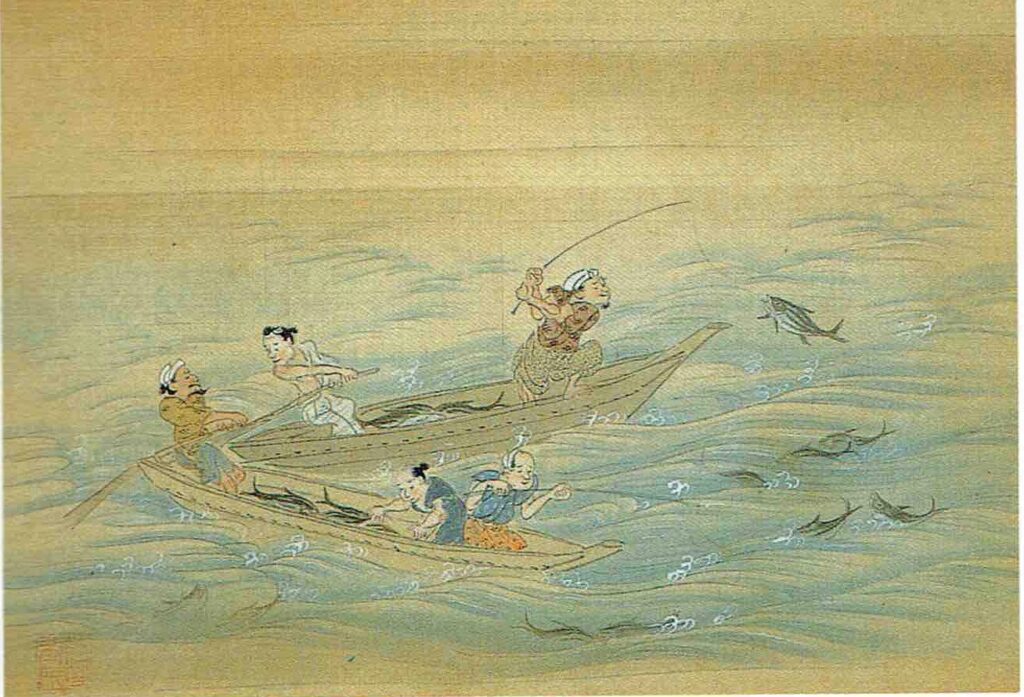

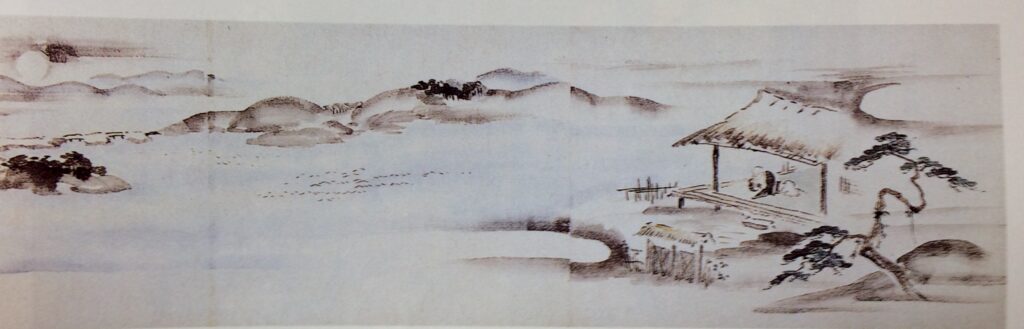

【状況証拠4】「兼好法師行状絵巻」の第一巻の兼好が金沢八景を眺めている絵

神奈川県立金沢文庫所蔵の「兼好法師行状絵巻」の第一巻に草庵の中から横臥したまま金沢八景を眺める兼好の姿が描かれています。描かれている風景は写実的で、今でも金沢八景に残っている瀬戸橋、琵琶島弁天、野島などが水墨画風に描かれています。当時は、金沢八景は有名な景勝地でしたので隠遁の地としては、もってこいの場所だったのかも知れませんね。確かに、上行寺の裏山に登ってみると、今でも金沢八景が一望できます。埋め立てられていない景色を歌川広重が浮世絵に残していますが、鎌倉時代の金沢八景は、本当に素晴らしかったものと想像できます。

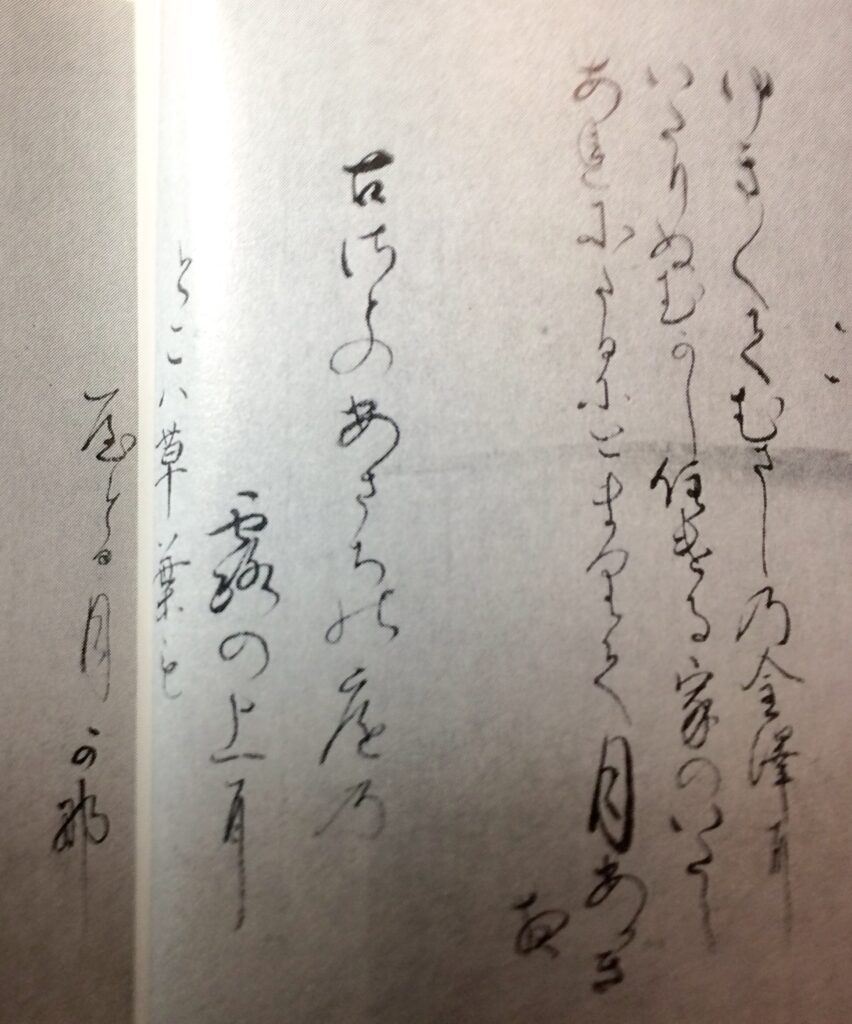

この絵巻の中に「ゆき行きて 武蔵の金沢にいたりぬ。昔住ける家の、いたうあれたるにとまりて、月あかき夜」という詞書のあとに「古さとの 浅茅の庭の露の上に 床は草葉も やどる月かな」という和歌が残っています。

昔、金沢に住んでいた家に行ってみたが、庭は茅が生えていて、座敷は草だらけで荒れ果てていた、ということは、最低二回は金沢に来ていたことになります。また、”ふるさと”と詠んでいることから、幼いころに、金沢に住んでいたのかも知れません。金沢文庫古文書に、延慶元年(1308)十月、兼好二十五歳の時に、武州金沢から京都に帰るその折、称名寺の釼阿から六波羅探題の北条貞顕の書状を託された、というメモが残っています。この時、一度京都に戻って、五十を過ぎたあたりに、もう一度金沢を訪れたのではないかと推測します。

このような状況証拠から、 金沢八景に近い上行寺の裏山に兼好法師が住んでいたということは、ワタシ的には、ほぼ確実と思うようになりました。

兼好は、ここから山伝いに、当時は、関東でも有名な図書館であった「金沢文庫」まで歩いて、日々、勉学に勤しんでいたということは十分に考えられます。兼好は、組織にがんじがらめになって、つまらない人間関係の中で宮仕えをするよりも、知的好奇心のおもむくまま、色々なことを自由に勉強したかったために、出家したのではないかとも私は考えています。

七百年以上前の話で曖昧なことが多いですが、このように思いを巡らすことができる資料を残してくれたことは、たいへん有り難いことです。書物として残しておくことの大切さをシミジミと感じました。

徒然草は、高校時代は、あまり読まなかったのですが、還暦を過ぎた今となっては良き愛読書となっています。物忘れが激しくなったり、体が弱ってきたりしても、歳をとってから分かってくることも沢山ある、歳をとることも悪いことばかりではないと、徒然草を読みながら考えている今日このごろです。

【参考資料】

・金沢文庫特別展「兼好と徒然草」目録 1994年

・江戸名所図会・巻之二 古市夏生 ちくま文庫 1999年

・徒然草 佐藤春夫訳 河出文庫 2004年

・徒然草 嵐山光三郎訳 岩波現代文庫 2013年

・徒然草 角川書店訳編 角川ソフィア文庫 2015年

・徒然草 吾妻利秋訳 Webサイト 2016年

・吉田兼好 ウィキペディア 2017年

・徒然草 ウィキペディア 2017年